近日,由《书籍设计与制作》课程组卢春梅老师、王磊老师授课指导的书籍设计课程作品“阅·变”主题展在艺术与传媒学院融创设计工坊展开。本次展览集中展示了视觉传达设计2201、2202班同学课程创作的书籍设计成果。作品以“社会科普与文化传播”为设计题材,学生自主创意命题设计。围绕“文字与承载材料所形成的整体称之为书”这一设计概念,同学们打破书籍设计材料的边界,巧妙融合数字化技术,用自己的设计语言解读本次书籍设计展览主题“阅变”,即如何用传统纸媒形态革新到数字交互阅读体验的设计融合。本次教学学生作品主要体现以下亮点:

聚焦科普文化,设计赋能知识传播。课程延续“以书为媒介,以美育人”教学理念,作品围绕“关爱生命健康、传播优秀文化”主题方向从关注大健康科普,中国传统节俗的现代化解读、非遗活化传播等进行了一系列实验性书籍设计,“关爱生命健康”主题下,同学们聚焦大众需求,挖掘饮食、运动、疾病预防等多元内容。有的结合营养膳食知识与插画,用活泼版式、易懂图表拆解健康饮食逻辑。2021班书籍作品《脂肪的告白》以第一人称IP形象自述讲述脂肪的形成,脂肪的组成,以及人们普遍对脂肪认识的误解,倡导正确认识每个人面临的脂肪问题,倡导如何健康生活,让专业知识更易理解。“传播优秀文化”方向里,同学们探寻文化传承与传播融合。从非遗技艺到古典文学,创意不断,或把非遗项目化作可翻阅探索的视觉模块,或用现代插画诠释古典诗词意境,如2202班《仰欧桑的图谱》作品围绕苗族传统纹样,以科普的方式将传统文化赋予当代审美表达。

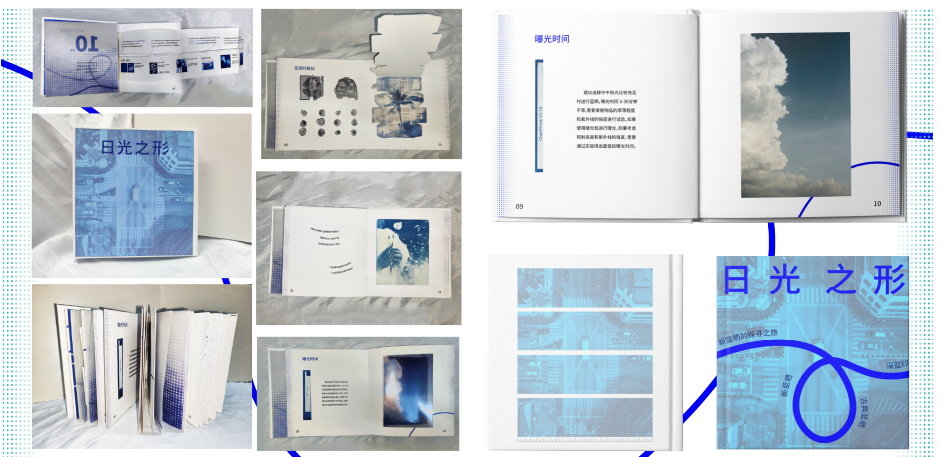

材料实验场,突破纸张的想象。本次书籍设计大胆突破传统纸张的局限,广泛运用了如杜邦纸、镭射纸、亚克力、金属蚀刻片、光变油墨等多元材质。如2021班同学作品《日光之形》蓝晒书,以“光与影的诗性叙事”为核心概念,将传统蓝晒工艺与书籍载体深度融合。通过铁盐感光反应呈现出独特的普鲁士蓝调,充满时间沉淀的艺术质感。设计打破常规书籍的静态阅读模式,利用蓝晒技术的“互动性”“随机性”与“不可复制性”,感受自然光影与手工艺术的交融之美,读者在参与创作、翻阅书籍的过程中构建独特的沉浸式阅读体验。这些材料创新不仅丰富了书籍的视觉与触觉语言,更深化了科普内容的表达维度。

《日光之形》作者:刘雨桐、汤苗 指导教师:卢春梅

数字化赋能多元化创作,阅读体验再定义。数字技术与传统纸媒深度融合,创造沉浸式、互动化的阅读新场景。多部作品嵌入了NFC芯片或二维码,读者用手机轻触即可观看扩展实现音频播放等效果。例如视觉传达设计2202班学生书籍作品《募拗纹样的歌》,以募拗(苗语“苗族”的意思)文化为核心,兼具实用性与趣味性。每页嵌入NFC技术,手机贴近即播放苗族歌曲,让读者沉浸式感受苗族音乐魅力,在展现苗族节日文化的同时,将静态阅读转变为多感官参与的阅读体验。AIGC赋能图形创作,文本提词提高设计效率,如作品《一直游到海水变蓝》全书插图绘制,文案设计均采用AIGC生成内容,通过AIGC技术实现该书生态主题的视觉叙事。作品《寻傩》经过多次AI辅助资料收集、协同生成,再利用抽象造型语言对传统面具进行了个性化设计,聚焦非遗活化,赋能文化自信。

《募拗纹样的歌》作者:李心怡 指导教师:王磊

《一直游到海水变蓝》作者:李昕怡 许莹莹 指导教师:卢春梅

《寻傩》作者:王谢瑞 李俊洋 指导教师:王磊

本次“阅变”书籍设计课程作品展不仅是一场视觉盛宴,更是一次关于书籍未来可能性的深度探讨。学子们以社会科普与文化传播为使命,通过对材料的极致探索和对数字技术的创造性应用,成功打破了书籍形式的固有框架。他们用设计证明,书籍不仅是知识的载体,其本身也可以成为科普的对象、文化的使者,以及连接过去与未来的创新桥梁。以书为媒,书籍承载文化之美和设计之美,也承载着AI时代,传统媒介设计如何重塑阅读体验之变。